Ritorniamo ad esaminare i Caissons dell’Hôtel Lallemant:

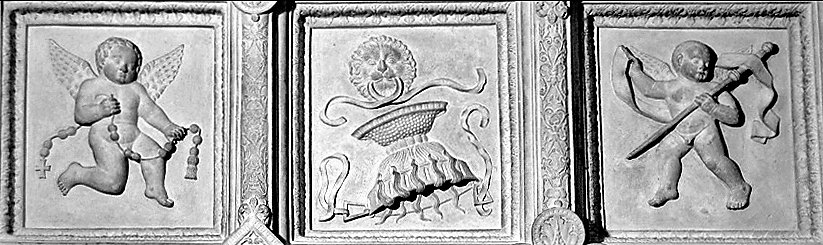

Questo terzetto, il penultimo, ci offre tre rappresentazioni tipiche d’Alchimia.

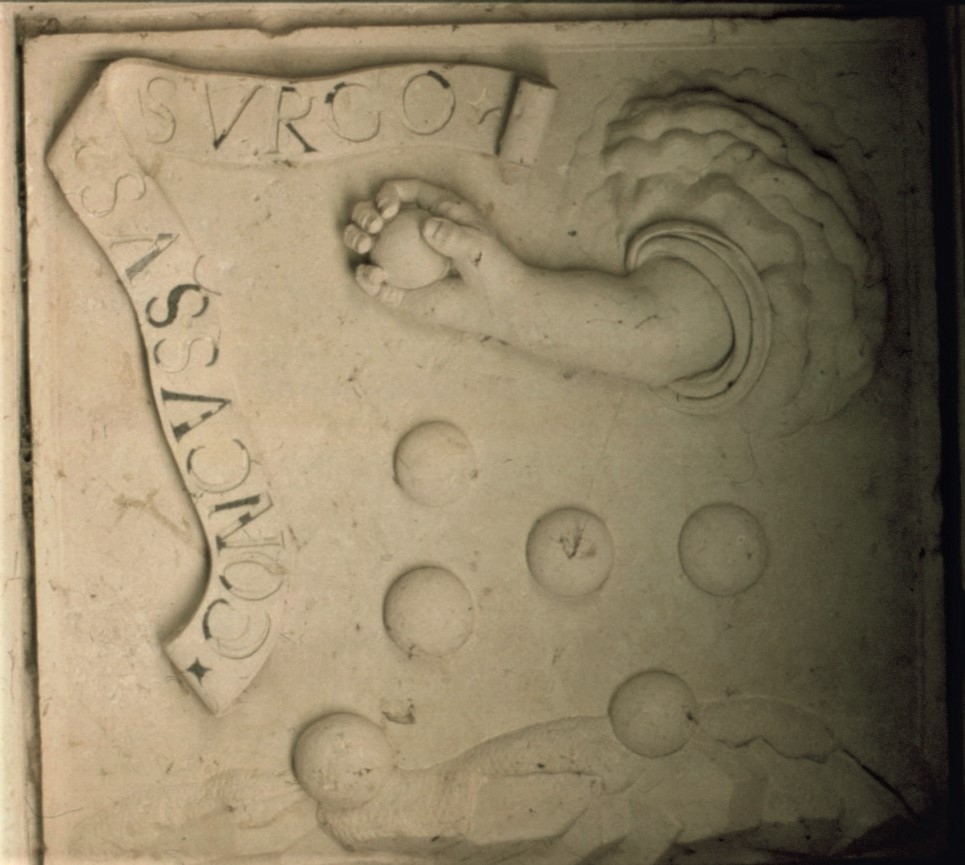

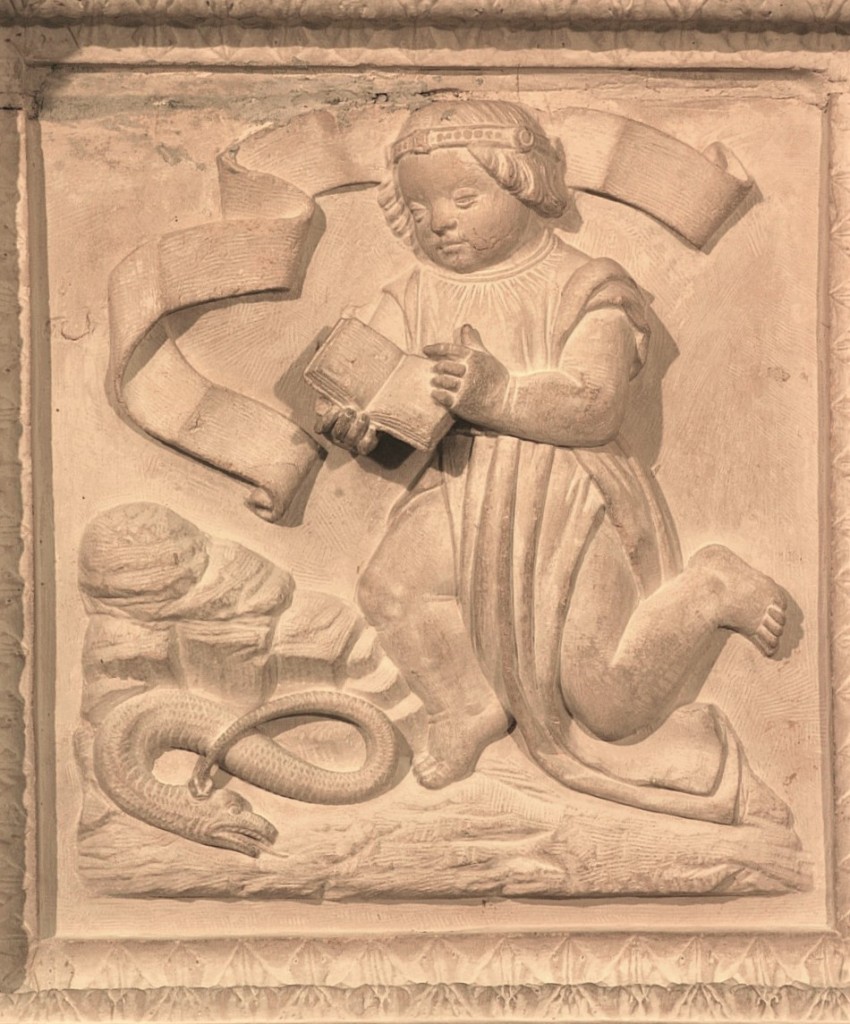

Cassone 23 – Il Livre Ouvert.

Fulcanelli accenna solo descrittivamente a questo Caisson:

“Nous remarquons aussi le livre ouvert dévoré par le feu; …”.

[Le Mystère des Cathédrales – 1926, p. 134]

A proposito del libro – come indicato anche dall’amico ‘ijnuhbes’ – Fulcanelli scriverà in seguito:

“Nous avons eu, à maintes fois déjà, l’occasion d’expliquer le sens du livre ouvert, caractérisé par la solution radicale du corps métallique, lequel, ayant abandonné ses impuretés et cédé son soufre, est alors dit ouvert. Mais ici une remarque s’impose. Sous le nom de liber et sous l’image du livre, adoptés pour qualifier la matière détentrice du dissolvant, les sages ont entendu désigner le livre fermé, symbole général de tous les corps bruts, minéraux ou métaux, tels que la nature nous les fournit ou que l’industrie humaine les livre au commerce. Ainsi, les minerais extraits du gîte, les métaux sortis de la fonte, sont exprimés hermétiquement par un livre fermé ou scellé. De même, ces corps, soumis au travail alchimique, modifiés par application de procédés occultes, se traduisent en iconographie à l’aide du livre ouvert. Il est donc nécessaire, dans la pratique, d’extraire le mercure du livre fermé qu’est notre primitif sujet, afin de l’obtenir vivant et ouvert, si nous voulons qu’il puisse à son tour ouvrir le métal et rendre vif le soufre inerte qu’il renferme. L’ouverture du premier livre prépare celle du second. Car il y a, cachés sous le même emblème, deux livres fermés (le sujet brut et le métal) et deux livres ouverts (le mercure et le soufre), bien que ces livres hiéroglyphiques n’en fassent réellement qu’un seul, puisque le métal provient de la matière initiale et que le soufre prend son origine du mercure.”.

[Les Demeures Philosophales – 1939, p. 304]

Ed ecco la mia personale traduzione:

“Abbiamo avuto, già più volte, l’occasione di spiegare il senso del libro aperto, caratterizzato per mezzo della soluzione radicale del corpo metallico, il quale, avendo abbandonato le proprie impurità e ceduto il suo zolfo, vien allora detto aperto. Ma qui si impone una precisazione. Sotto il nome di liber e sotto l’immagine del libro, adottati per qualificare la materia detentrice del dissolvente, i saggi hanno inteso designare il libro chiuso, simbolo generale di tutti i corpi grezzi, minerali o metalli, così come ce li fornisce la natura o come l’industria umana li consegna al commercio. Così, i minerali grezzi estratti dal giacimento, i metalli ottenuti dalla fusione, sono espressi ermeticamente per mezzo di un libro chiuso o sigillato. Allo stesso modo, questi corpi, sottoposti alla lavorazione alchemica, modificati per mezzo dell’applicazione dei processi celati, si traducono nell’iconografia grazie all’aiuto del libro aperto. È dunque necessario, nella pratica, estrarre il mercurio dal libro chiuso che è il nostro soggetto primitivo, al fine di ottenerlo vivente ed aperto, se vogliamo che possa a sua volta aprire il metallo e rendere vivo lo zolfo inerte che racchiude. L’apertura del primo libro prepara quello del secondo. Perché ci sono, nascosti sotto il medesimo emblema, due libri chiusi (il soggetto grezzo ed il metallo) e due libri aperti (il mercurio e lo zolfo), benché questi libri geroglifici non ne facciano realmente che uno solo, dato che il metallo proviene dalla materia iniziale e che lo zolfo trae la sua origine dal mercurio.”.

Il brano qui proposto proviene da uno dei Capitoli che amo di più, e che sono tra i più indicativi per la pratica Filosofale prima, e di Laboratorio poi: Les Gardes du Corps de François II, nella sezione dedicata allo studio della statua della Justice.

Lo studioso/studente potrà riflettere al meglio sulle chiare e preziose indicazioni di Fulcanelli, avvertendo che – more solito – le sue parole vanno ben comprese: per quanto veritiere e concise, Fulcanelli non scrive mai in modo banale.

Ma, tanto per sottolineare la ‘facienda’ – vale a dire ‘il da farsi’ – dei ‘processi celati’ cui accenna Fulcanelli, ecco un altro passo (ma ve ne sono ovviamente altri) che pare riferirsi sempre al doppio libro (che sono in realtà quattro ‘cose’; sebbene una certa cautela sia d’uopo quando si volesse tentare l’esatta comprensione di ciò che ha voluto comunicare), che riporto tal quale, la cui traduzione è molto semplice:

“Ce livre fermé, symbole parlant du sujet dont se servent les alchimistes et qu’ils emportent au départ, est celui qui tient avec tant de ferveur le second personnage de l’Homme des Bois; le livre signé de figures permettant de le reconnaître, d’en apprécier la vertu et l’objet. Le fameux manuscrit d’Abraham le Juif, dont Flamel prend avec lui une copie des images, est un ouvrage du même ordre et de semblable qualité. Ainsi la fiction, substituée à la réalité, prend corps et s’affirme dans la randonnée vers Compostelle. On sait combien l’Adepte se montre avare de renseignements au sujet de son voyage, qu’il effectue d’une seule traite. « Donc en ceste mesme façon, se borne-t-il à écrire, je me mis en chemin et tant fis que j’arrivais à Montjoie et puis à Saint-Jacques, où, avec une grande dévotion, j’accomplis mon vœu. » Voilà, certes, une description réduite à sa plus simple expression. Nul itinéraire, aucun incident, pas la moindre indication sur la durée du trajet. Les Anglais occupaient alors tout le territoire : Flamel n’en dit mot. Un seul terme cabalistique, celui de Mont-joie, que l’Adepte, évidemment, emploie à dessein. C’est l’indice de l’étape bénie, longtemps attendue, longtemps espérée, où le livre est enfin ouvert, le mont joyeux à la cime duquel brille l’astre hermétique2. La matière a subi une première préparation, le vulgaire vif-argent s’est mué en hydrargyre philosophique, mais nous n’apprenons rien de plus. La route suivie est sciemment tenue secrète.”.

[Les Demeures Philosophales – 1939, pp. 172-3]

A titolo di commento, val la pena di dire, credo, che Fulcanelli indica con chiarezza che il famoso ‘Viaggio a Compostella’ è una metafora; nulla di più. E che il termine Mont Joie indica un Cairn, che in Inglese è un monticello di rocce/pietre, usato sia come marker di un percorso (montano, per esempio), sia come luogo di raduno dei soldati sul campo di battaglia: forse da questo è diventato celeberrimo il grido Mont Joie – Saint Denis, urlato orgogliosamente dai cavalieri di Carlo Magno, radunati attorno ad un altro marker, reso celebre da La Chanson de Roland: l’Oriflamma; quest’ultimo, oltre ad essere una lunga banderuola rosso scarlatto appiccata sulla cime di una lancia, può far sorridere l’alchimista accuorto: il termine suona un po’ come … l’origine della fiamma (si dice che Carlo Magno stesso lo portasse con la lancia in Terra Santa come arma per sterminare i Saraceni!; … o tempora, o mores!); così, in allegria, si chiude il mio personale esame del libro, aperto, tra le fiamme: la lancia di Carlo Magno, il Mont-Joie, ci conduce dritti dritti a Lancilotto – studiate, please, il magnifico Lo Chevalier de la Charette di Paolo Lucarelli – , che è Lancelot, l’Angioletto! … ohibò, sarà forse per questo che il Plafond dell’Oratoire (!) è zeppo di Angioletti e di tre Livres ouverts ????

… 3 ??? … Oh, my God!

Cassone 24 – La Colombe.

Fulcanelli: “… la colombe auréolée, radiante et flamboyante, emblème de l’Esprit; …”.

[Le Mystère des Cathédrales – 1926, p. 134]

Anche in questo caso, a mio parere, questo Caisson centrale rappresenta il risultato di ciò che è causato dalle azioni/operazioni legate ai due Caissons laterali; si tratta, in tutta evidenza, della Colomba rappresentante l’Esprit, più esplicitamente le Saint Esprit, più alchemicamente ed operativamente, l’Esprit Universel.

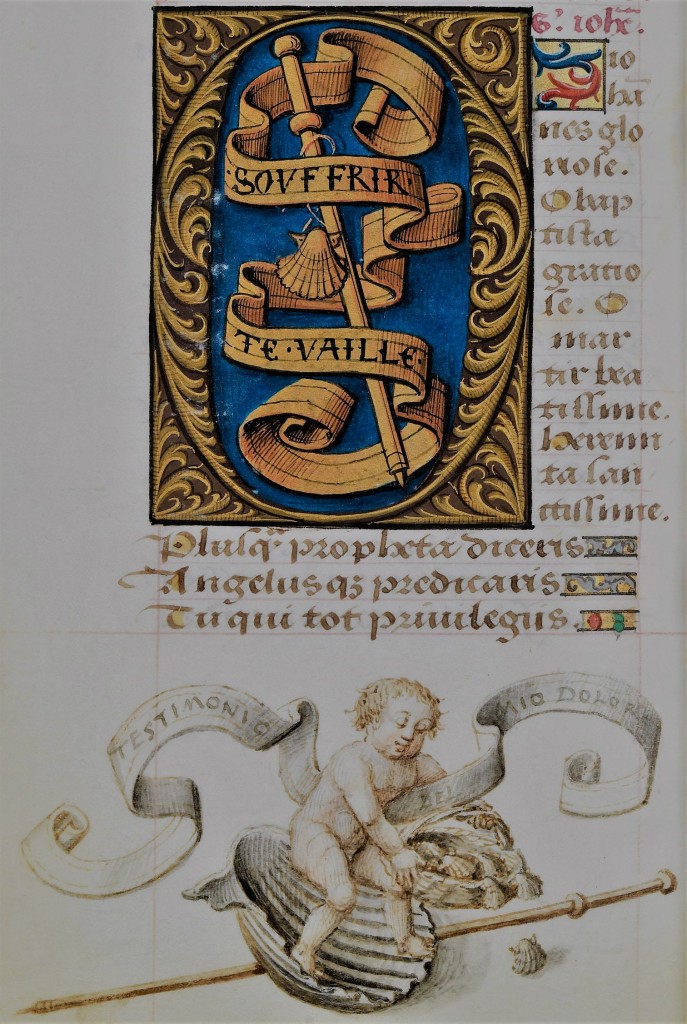

[Disegno di J.J Champagne]

Questo topos alchemico è così tipico, così ‘parlante’, così famoso, che non credo necessiti di commenti in questo piccolo studio: si sta parlando della discesa (meglio: dell’attrazione) dell’Esprit Universel NELLA Materia. Fulcanelli, laconicamente, indica soltanto che essa Colombe è sia Aureolata che Radiante che Scintillante/Fiammeggiante! … e questa precisione dei tre-aggettivi-tre mi pare derivare da una sua cultura più legata ad una Fisica (à la Louis de Broglie, per esempio) che soltanto squisitamente ermetica; beninteso, per non turbare troppo gli animi, è solo una mia opinione, eh?

En passant, oltre che segnalare che il Flamboyant è anche una bellissima arborescenza di color rosso caldo, il termine ha anche questi sinonimi: ardent, brillant, éclatant, étincelant, lumineux, pétillant, radieux, reluisant, resplendissant, rutilant, scintillant; questa Colombe, insomma, pare legata a Lux ed al suo colore, il quale – lo si sa – è frutto di un range di Frequenze restituite dal corpo in questione. Qualcuno ha mai visto una colomba … rossa? Risposta: quel rosso non si vede, poiché pare appartenere all’Infrarosso (letto e compreso come ‘sotto-il-rosso)’!

Chissà !

Cassone 25 – Il Corbeau et le Crâne …

Fulcanelli scrive: ”… Le corbeau igné, juché sur le crane qu’il becquette, figures assemblées de la mort et de la putréfaction; …”.

E Paolo: “il corvo igneo, appollaiato sul cranio che sta becchettando, figure riunite della morte e della putrefazione; …”.

[Il Mistero delle Cattedrali – 2005, p. 289]

[Disegno di J.J Champagne]

Per cominciare: l’uccello che indica Fulcanelli è quello classico dell’iconografia alchemica, il Corvo, le Corp Beau; ed è sempre legato alla morte, simboleggiante la Putrefazione della materia in opera; in qual momento? … ai lettori la risposta.

Raramente appare avvolto dalle fiamme: in questo caso si tratterebbe di un kórax, ma igneo: uno zolfo igneo, il che apparirebbe tautologico, no? Quindi rappresenta forse un corpo nero come il Corvus corax, ma portatore di un fuoco, oppure si sta parlando magari d’altro? Il che equivale ad una domanda che posi, molti anni fa, in un mio Post sulla Calcinazione Filosofica (qui): “Domanda: si sta parlando di dar fuoco al corpo, o si sta parlando d’altro?”.

Ovviamente, tocca all’alchimista fare i conti con questa enigmatica rappresentazione.

Alla evocata Putrefazione si riferisce invece il teschio, il cranio: e qui, chi ha già messo-le-mani-in-pasta, saprà certo a qual corpo ci si riferisca, e – forse – pure al luogo operativo (o saranno luoghi, al plurale?); una primissima sintesi di questa rappresentazione, dunque, potrebbe essere che un certo qual corpo, in un certo qual luogo, viene messo in contatto, in un certo modo, con un … Corp Beau, ma dalle caratteristiche ignee; questo Corp Beau, come detto sopra, che è uno zolfo (di per sé igneo) sarebbe portatore di un fuoco, che induce la morte … del cranio! Doppio Ohibò, non credete?

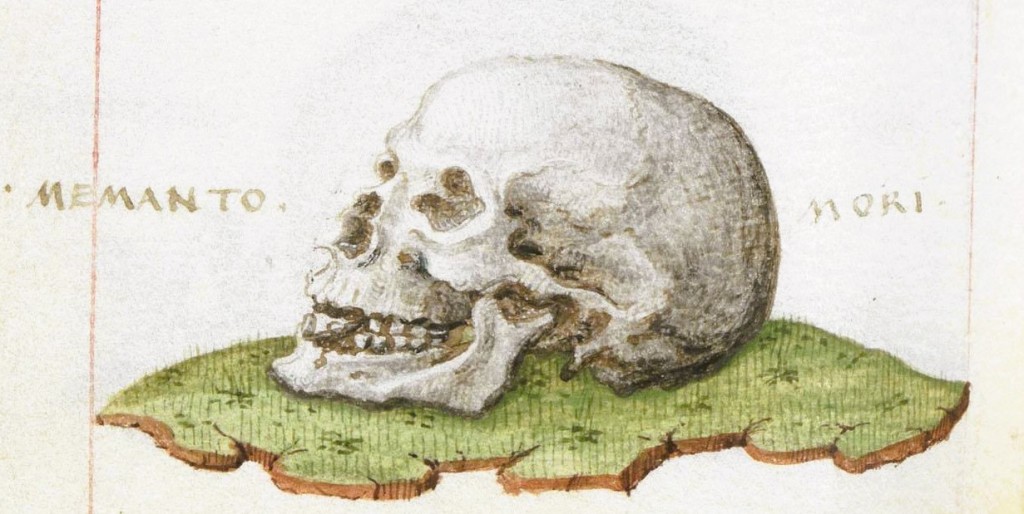

Sia come sia, questo Cassone dovrebbe almeno solleticare la curiosità di chi studia Alchimia; se, come pare evidente, il tema sollevato in questa curiosa scultura è la morte, sono personalmente dell’idea che chi sostenesse che Étienne Lallemant abbia in qualche modo ispirato l’accurato scalpellino nel suo Livre des Heures grazie al teschio decorato dalla scritta ‘Memanto Mori’.

… beh, io credo che la sua tesi sarebbe ben lontana dall’indicare una morte umana. La morte qui evocata è la morte alchemica, il cui risultato – lo si creda o meno – consiste nella nascita di un nuovo corpo, nel venire in Essere di un nuovo corpo, animato da quell’Esprit Universel che vivifica la Materia, ri-animandola; mediante una nuova Forma. Si tratta palesemente della nascita di nuova Vita.

Fra le cose che colpiscono chi osservasse bene la scultura, v’è questo ambiguo, se così si può dire, uccello: curioso, perché non sembra un Corvo; piuttosto, forse, un Falco (Pellegrino?) … ora, chi avesse letto o consultato – giusto per fare un esempio facile – l’Atalanta Fugiens di Michael Maier, ricorderà senza dubbio l’incisione dell’Emblema XLIII, che recita ‘Audi loquacem vulturem, qui neutiquam te decipit.’:

L’Epigramma – accostando e il ‘vultur’ e il ‘corvus’ – fornisce in bell’evidenza un suggerimento; importante quanto semplice:

“Montis in excelso consistit vertice vultur

Assiduè clamans; Albus ego atque niger,

Citrinus, rubeúsque feror, nil mentior: idem est

Corvus, qui pennis absque volare solet

Nocte tenebrosâ, mediâque in luce diei,

Namque arti caput est ille vel iste tuæ.”.

Come sempre, se non lo si fosse già fatto, studiare il passo del geniale Conte Palatino compiacerà chi già opera e magari lo potrebbe indurre ad elaborare nuove ipotesi; e incuriosirà – e non poco – chi si fosse appena addentrato un po’ nel Bosco Incantato della Dama!

Dimenticavo: … avete fatto caso a quelle specie di ‘campanelle’ fissate alle zampe del Falcone scolpito sul Plafond? Nell’Arte della Falconeria, ricorda ijnuhbes, riservata ai grandi Re del passato, il suono emesso da quelle grelots mentre il rapace era in volo, aiutavano il Real Falconiere a seguirne il volo … compaiono anche, per quanto con un tratto più primitivo, nel disegno di J. Julien Champagne.

Ora, nel testo di Maier che segue l’Epigramma in questione si dice che allorché gli avvoltoi/falconi iniziano a far le uova, ‘aliquid adferunt ex Indico tractu, quod est tanquam nux, intùs habens, quod moveatur, sonúmque subinde reddat’; e quando si sono ‘adattati’ una tal ’noce’ … allora producono molti feti; ma solo uno sopravvive, che viene chiamato

IMMUSULUS …

… Chapeau …

À bientôt, mes Dames et mes Sires !