“What Cosmic jest or Anarch blunder

The human integral clove asunder

And shied the fractions through life’s gate?”

… che in Italiano suona come

“Quale scherzo cosmico o errore dell’Anarca

Ha spaccato l’umano integrale

E gettato le frazioni attraverso la porta della vita?”

[Hermann Melville, After the Pleasure Party]

Stuzzicato da alcune riflessioni proposte nei Commenti al mio ultimo Post, ho pescato tra i miei scaffali un libro-perla di Elémire Zolla, che mi è sempre parso bellissimo: L’Androgino- L’umana nostalgia dell’Interezza, edito da Red Edizioni nel 1989 (ma originalmente pubblicato nel 1980, in Inglese).

Prima di riportare qualche riflessione dell’Alchimista del Verbo, segnalo la scelta non casualmente algebrica/matematica della elegante quanto rabbiosa terzina di Melville: l’Integrale (operazione simboleggiata da ∫) esprime la Sommatoria (il simbolo è Ʃ; la quale non è proprio il valore espresso da una somma, quanto l’unione di valori risultanti da punti/posizioni secondo un’analisi punto-per-punto di un percorso lungo una Funzione) dei valori assunti da una Funzione in un certo intervallo, secondo un indice arbitrario ma stabilito, del quale occorre fornire il valore assunto dalla Funzione al punto d’inizio e al punto della fine (Integrale Definito); senza voler annoiare, l’Integrale descrive insomma il valore di un’Area, di una superficie delimitata “dal rettangoloide compreso tra l’asse delle ascisse, le parallele all’asse delle ordinate condotte per gli estremi dell’intervallo considerato, e il diagramma della Funzione da integrare” (Treccani). L’Operazione di Integrazione, insomma, è l’operazione inversa al Calcolo Differenziale, fissato genialmente da Newton nei suoi Principia. Le Frazioni, invece, le conoscono tutti: esprimono il rapporto tra due valori, vale a dire in quante parti può essere diviso/fratto il valore espresso dal numeratore (quello che sta in alto) dal valore espresso dal denominatore (quello che sta in basso) [Nota: a causa di un orrendo ‘errore di stompa‘, come Clouseau avevo invertito i nomi dei due termini; chiedo scusa per la mia baggianata di portata epocale! … adesso la frazione è correttamente definita!].

In quest’ottica, dunque, ‘spaccando’ un integrale – à la Melville – si otterrebbero dei pezzetti che sono in realtà aree, micro superfici, i cui valori potrebbero certo essere rappresentati da Frazioni … trovare le quali, però, richiederebbe un po’ di tempo, e sforzo. Ciò ci porterebbe a dire che la Vita di un Essere sarebbe soltanto una manciata di rapporti tra valori a noi sconosciuti (le ‘fractions’, gettati alla rinfusa alla Ianua, alla Porta della Creazione attraverso cui quell’Essere transita, per poi iniziare a ruzzolare come un ravanello inebetito lungo il corso dello Spazio … MA, quei pezzetti erano – PRIMA – … un Integrale, umano. Concludo questa folle visione, avvisando che – se proprio si volesse dar retta a Melville, visto che immaginare che quell’umano potesse essere una superfice ci porterebbe ad assomigliare ad un cartone animato piatto, a mo’ di un geroglifico egiziano – l’eventuale Integrale Melvilliano forse meglio corrisponderebbe ad un Integrale lungo uno Spazio a più dimensioni, in modo che – in quello Spazio del PRIMA della Creazione di Materia – quell’Hylé fosse almeno popolata da salvifici Volumi, più che da piatte Superfici. Ohibò !…

Ciò detto, e ammirando in ogni caso la bella sintesi di Melville, rabbiosa e malinconica, torno ad res:

“L’archetipo dell’androgino si aggira per le terre. Gli uomini, toccati dalla sua ombra, si addolciscono e allentano la presa sui loro rudi e contratti ruoli e convincimenti maschili. Le donne si risvegliano a nuovi spazi, nitidi e glaciali, a piani di precisa coordinazione in cui cominciano a tracciare con calma il proprio cammino.

In una prospettiva metafisica, l’incontro con l’androgino è sempre stato inevitabile. Quando la mente s’innalza al di sopra dei nomi e delle forme, non può che toccare il punto in cui anche le divisioni sessuali vengono superate. Sulla via verso la trascendenza totale, i mistici incontrano l’esperienza visionaria dell’amore e del matrimonio divino, in cui essi divengono le estatiche spose della divinità. Nella maggior parte dei sistemi religiosi l’androgino è simbolo dell’identità suprema e rappresenta il livello dell’essere non-manifesto, la sorgente di ogni manifestazione, che corrisponde numericamente allo zero, il più dinamico ed enigmatico dei numeri, somma dei due aspetti dell’Unità: +1-1 = 0. Lo zero simboleggia l’androgino in quanto origine della numerazione, della divisibilità e della moltiplicabilità.”.

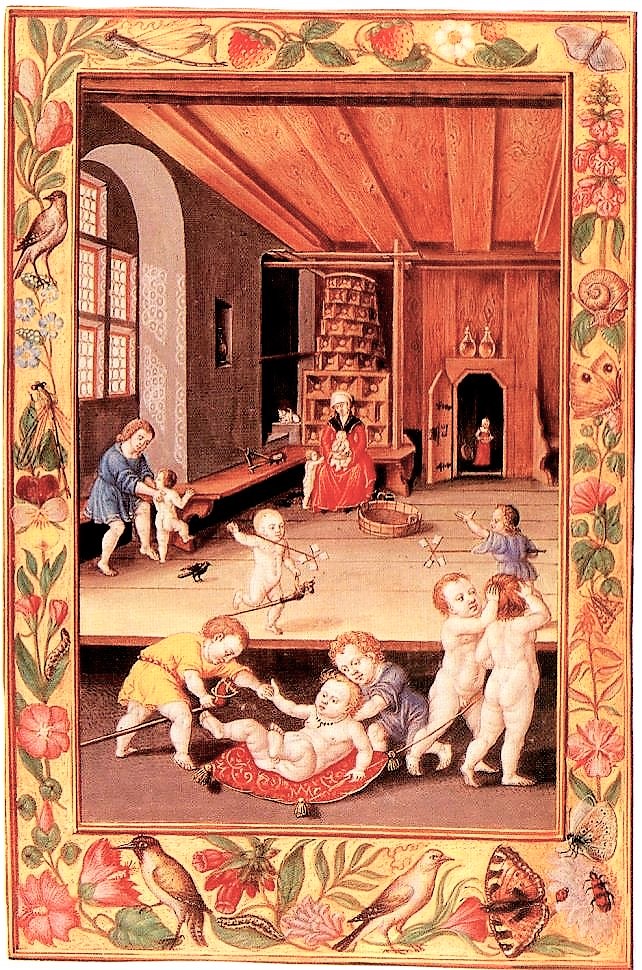

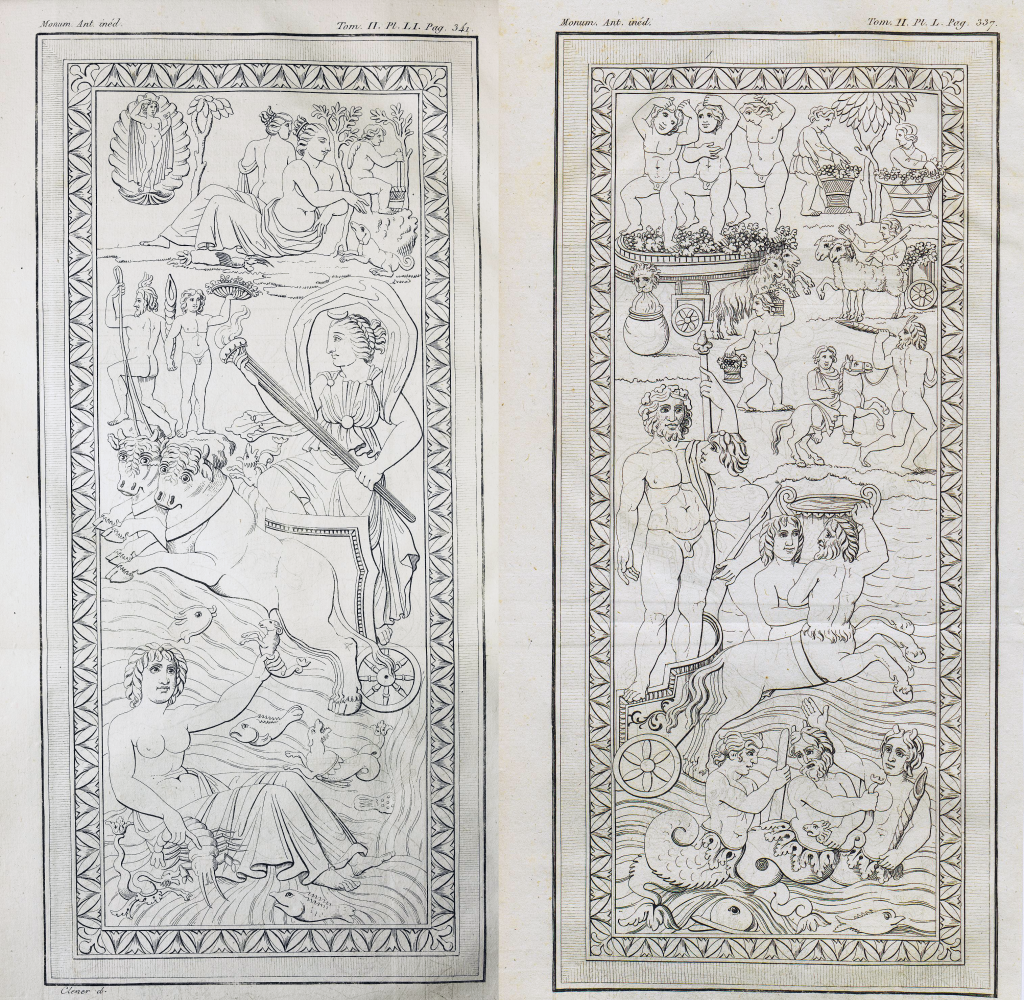

[Salomon Trismosin, Splendor Solis – XVI secolo]

“L’Androgino, o Rebis alchemico, è alato come Sofia ed è in tal senso una personificazione della saggezza cosmica.

Un’ala è rossa e l’altra è bianca, a indicare gli spiriti dell’oro e dell’argento, del sole e della luna, del sangue o del latte del corpo vivente della natura. Indossa un abito nero bordato di giallo, che suggerisce il nero della materia prima androgina in cui tuttavia sono presenti in potenza le correnti della vita metallica aurea. Il verde del paesaggio è il prodotto della mescolanza dei colori di Rebis. Egli/ella regge con la mano destra un cristallo, in cui i suoi colori appaiono in successione convergente al centro, dove va collocato l’uovo o seme minerale che l’Androgino porta nella mano sinistra, lunare. Secondo la teoria alchemica, lo spirito lunare agirà nell’uovo, provocando la putrefazione della calce spenta della terra, fino ad attivare in essa il nucleo solare latente che risorgerà allora in un corpo cristallino vivo e capace di crescita, così come l’acredine del fuoco provoca la putrefazione delle morte ceneri e della sabbia in un fluido vivente che diviene infine vetro.”.

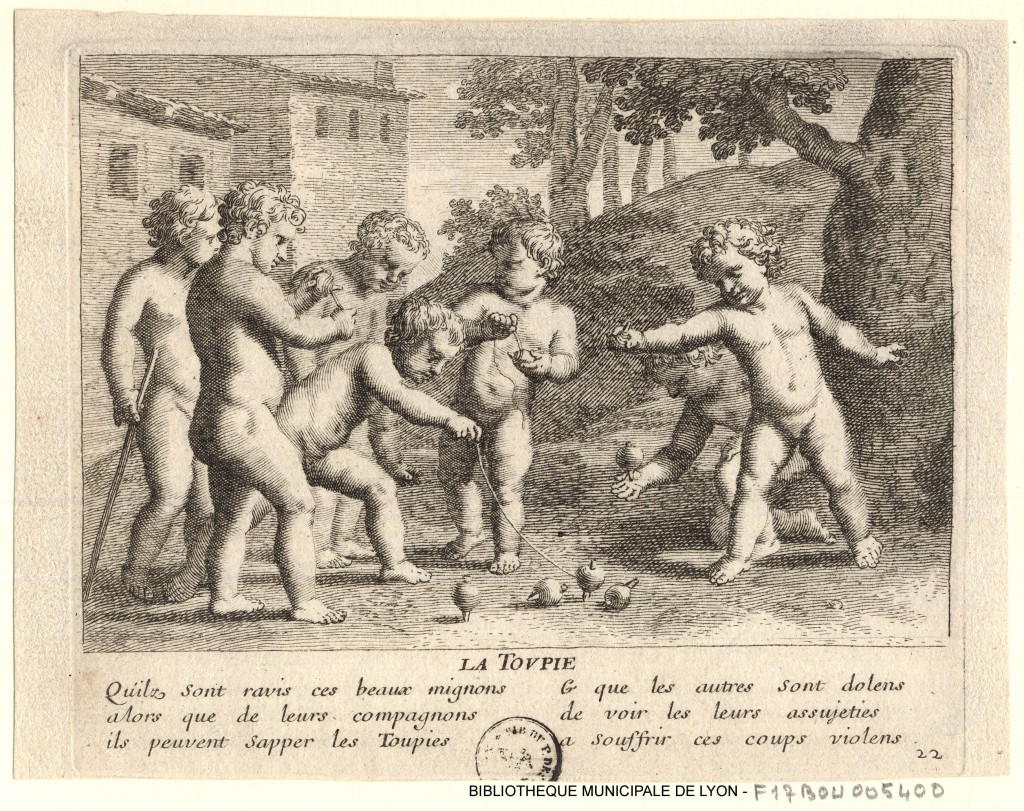

[Rosarium Philosophorum – ca. 1550]

“Materia prima androgina sopra un’urna, le cui quattro sezioni rappresentano i quattro elementi. Le ali ne denotano l’incipiente volatilità, dovuta alla reazione che coinvolge l’energia solare, centripeta, e l’energia lunare, centrifuga (il re e la regina), in un processo spirale di fermentazione. Riassumendo il simbolismo del disegno: i principi solare ○ e lunare ◡, compenetrandosi sopra la croce degli elementi 🞢, formano il segno di Mercurio ☿ con le ali della volatilità rivolte verso l’alto.”.

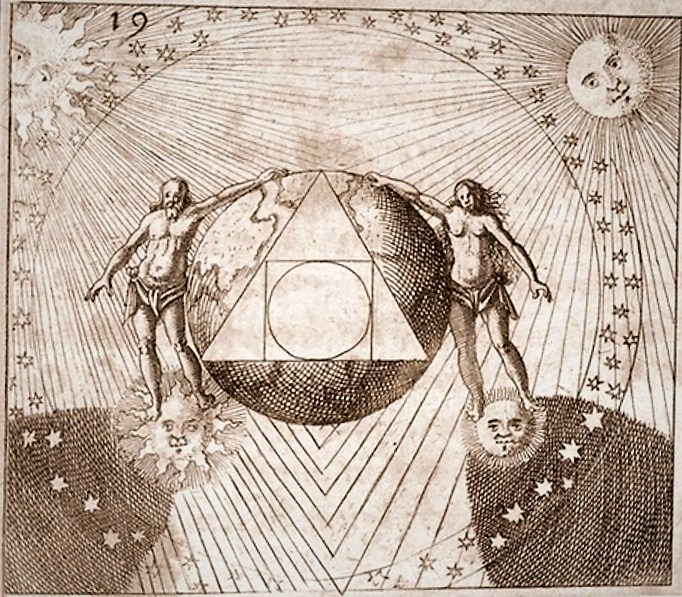

[Michael Maier, Symbola Aureæ Mensæ – 1617]

“Ermete Trismegisto, il leggendario fondatore dell’Alchimia, addita il mistero primordiale della natura, il principio del fuoco che avvolge nella sua quadruplice fiamma gli opposti essenziali, sole e luna, maschio e femmina, zolfo e mercurio, che danno luogo all’unità androgina in ogni atto di concezione e nascita in natura.

[J.D. Mylius, Philosophia Reformata – 1617]

Essi circondano la terra concentrando su di essa le influenze astrali, e nel centro della terra si combinano in un triangolo, o piuttosto, tridimensionalmente, in una piramide, che è la forma del cristallo di sale (sia dei Sali marini, sia degli allumi minerali, femminili). Il lato destro del triangolo corrisponde al principio sulfureo maschile, il lato sinistro al principio mercuriale femminile e la base del triangolo al principio salino. La figura contenuta all’interno allude alla quadratura del cerchio, simbolo dell’androginia. La progressione va perciò dal triangolo al quadrato e infine al cerchio. La natura opera allo stesso modo in tutti e tre i regni, quello aereo, quello vegetale e animale, e quello minerale, perché in ciascuno di essi l’armonia deriva dallo stesso accoppiamento di opposti, dalla stessa congiunzione dei princìpi solare e lunare.

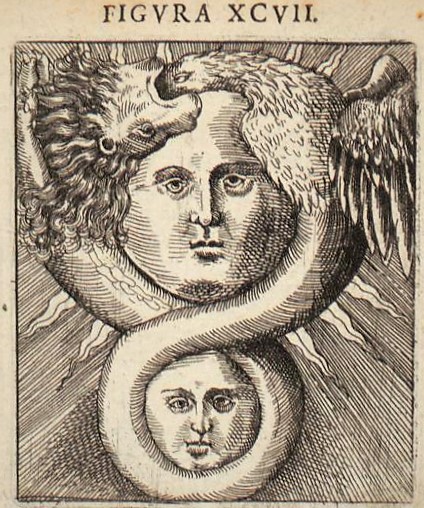

[Stolcius, Viridarium Chymicum – 1624]

La congiunzione può essere raffigurata da un serpente (la natura) con la testa di leone (che divora il fuoco e la putrefazione) e la coda a forma di testa d’aquila (volatilità), nell’atto di estrarre da se stesso l’invisibile e impalpabile rugiada interna che dà compattezza agli elementi più sottili del corpo. In essa è racchiuso il potere del sole e della luna, che il serpente stringe tra le sue spire. Il processo è triplice. Esso inizia con una fase androgina embrionale che, nel caso dei metalli, corrisponde all’impregnazione di un terreno nitroso e salino 🜔 da parte di un vapore corrosivo e acre (🜍 e ☿). I due princìpi vengono raccolti insieme dalla luce solare che penetra nel terreno sotto forma di rugiada. La stessa rugiada che nutre la vita delle piante attiva questo processo di volatilità sotterranea. Il prodotto è detto ‘materia prima’, o ‘Rebis’, o ‘Androgino di Fuoco’ (poiché entrambi i principi sono acri e brucianti), o ‘Adamo’ (poiché entrambi sono il principio primo della generazione nel mondo minerale).”.

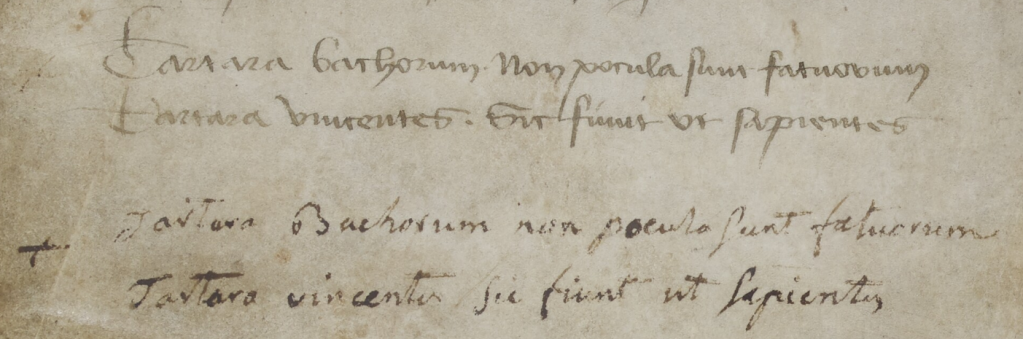

[Anon, Codex Germanicus Monacensis 398, XV secolo]

“La radice di questo processo viene spesso indicata come il Drago Velenoso. Nella figura è una nuvola di teste caprine, dalle cui barbe si innalzano un ragazzo e una ragazza che si avvolgono a spirale intorno alle gambe dell’Androgino. … L’Androgino è una situazione globale, che ‘accade’ quando il principio della luce, del sole e della luna, viene catturato da un terreno aspro e velenoso e comincia a fermentare. Nella seconda fase entrano in opera i vapori di salnitro, che corrodono e affinano l’Androgino. L’Androgino ora gonfia la terra e soffia via i vapori che l’anno penetrata, purificandoli nel corso del processo e rendendoli fluidi. Questa fase viene detta ‘bagno dell’Androgino’ o della copppia regale. Essa è seguita dalla terza ed ultima fase, in cui dal marasma emerge una pasta vitrea e viscosa, detta ‘Pietra dei Filosofi’, o ‘la Perla’, o ‘l’Occhio del Pesce’, o il ‘Primo Magnete’, perché attrae dal terreno circostante tutto ciò di cui ha bisogno.“.

[ehm … viste le quattro-corone-quattro + le due-corone-due?]

Beh … c’è abbastanza pane per tutti i denti, non vi pare? … Mi raccomando: … siate bravi, … e fate i bravi, eh?

“La Bugia” del Marchese Palombara … 3

Posted in Alchemy with tags Alchemy, Alchimia, Alchimie, Apollo, Ariete, assieme. Non un solo commento sulla bellezza offerta al cuore ed ai sensi da Madre Natura; in un campo, Chapelle, Dealbatio, Diana, Dissolvente, Era, Fenice, Fra' Cercone, Fulcanelli, Giove, Il Mistero delle Cattedrali, Isaac Newton, Jupiter, Latona, Luna, Magnete, Mare, Mercurio, Michael Maier, Notre Dame de Paris, Palombara, Paolo Lucarelli, Pece, Pelle, Quercia, Re, Sirena, Sole, Spirito Universale, Testuggine, Vaso, vecchia on Sunday, November 5, 2023 by Captain NEMOContinuiamo l’esame della Parabola del buon Marchese.

“Lieto per vedere che la mia operazione con l’aiuto di Dio camminava di bene in meglio, mi venne pensiero di prendere altre vie per pascere l’animo d’altre vedute, per sollevare la mente affaticata nei studi.”.

Questo innocente ‘cappellino’ di Palombara, dovrebbe/potrebbe avvisare lo studente studioso: ‘altre vie’, dice.

Ciò detto, il nostro lascia le colline e si reca verso il mare ‘con la sua vastità ed apertura dell’aria’; raggiunge uno scoglio sulla riva: ed ecco che dalle onde vede uscire una ‘locusta’; dall’incisione che accompagna questa parte del testo si vede bene che si tratta di un granchio, ‘tutta affamata e presciolosa, mostrando un’interna passione e melanconia nell’animo, con cortese inchino mi salutò ed aperta una piccola scarsella che le pendeva dal fianco cava da quella una piccola lettera o viglietto e me lo consegna.’.

Sul bigliettino si legge: “PIX ALBA AMARA LUMINIS UMI”, che è evidentemente un acrostico di ‘Maximilianus Palombara’; più operativamente, il buon Marchese sostiene: “… additandomi brevemente con la materia tutta l’operazione, mentre effettivamente tutto il principio della seconda operazione, che è il fine della prima, non è altro in effetto che una pece bianca ed amara del lume della terra.”; leggere bene, meditare con calma … e stare accuorti, eh? Suggerisco di notare che si tratta del Lumen e non proprio della Lux.

Conscio di aver tirato un sassetto in piccionaia, il buon Marchese alza la posta: “Amara, dico, perché ancora non è perfetta né affatto concotta o matura, essendo un estratto o quinta essenza o splendore cavato dalla terra dei filosofi detta Saturno, o Latona o Sole non depurato che, giunto a questo segno, vien chiamato con il suo primo nome Giove.”. Naturalmente dice bene, e non mente … Anche se mi par di percepire un rapidissimo batter di palpebre, con l’inarcar del ciglio … c’è dell’altro, infatti.

“Poscia osservo il sigillo di essa (i.e., della lettera/viglietto) che era una fiamma, benché voltata all’ingiù verso la terra, tanto conforme al suo naturale, tendeva verso il cielo.”. … Ah, però! Carina questa, no?

La missiva, una volta aperta, reca una firma “La sirena del Mar Negro”. Se è firma, essa è ferma, e dunque chiude … cosa? Aperte le danze in modo così perfettamente acconcio, sicuro di risvegliare l’attenzione persino del più distratto dei casuali lettori, Palombara riassume il testo del ‘viglietto’: siccome il Re che si cerca non riusciva a sopportare il gran caldo, una notte era sceso a bagnarsi e restò accidentalmente annegato; si trattava per il nostro di attendere che le onde lo portassero a galla, certo ‘estinto’, ma lacero e putrefatto. Il viglietto raccomandava al cercatore il ‘regio cadavere’ e che ‘se avesse saputo operare con i modi magici, gli sarebbe stato facile, pur morto, di riportarlo in vita.’. Così, il Marchese aspetta sullo scoglio, poi la superfice del mare cambia colore (!) e vede ‘avvicinarsi un cadavere … sformato dal suo essere, e quasi disfatto…’; il Marchese lo afferra per un braccio … ma si accorse subito ‘d’aver alzato dal mare un pezzo di sottil pelle priva di tutte l’ossa, di tutte l’interiora e carne.’. Il mare torna calmo e Palombara ripone la pelle in un guscio di testuggine (‘testudine marina’) trovata sulla spiaggia, si avvia a ritornare, ma il mare si agita di nuovo; ed emerge di nuovo il cadavere del Re, ma con il braccio di nuovo ricoperto di pelle; stupito, stende la mano e ne ritrae un altro pezzo di pelle, che mette assieme alla precedente; la scena e la raccolta si ripete altre due volte. Poi il cadavere non tornò più a galla. Mentre risale verso il luogo da dove era venuto, sempre portando con sé la testuggine piena di pelle raccolta, si accorge che stava arrivando un gruppetto di gente; per paura di venir accusato di aver ucciso il Re, il Marchese si nasconde tra le rovine nelle vicinanze: senza esser visto, capisce che si tratta di un gruppo di filosofastri che discettano della materia con cui comporre la Pietra.

Ed ecco che con grande stridore e strepito si apre a stento una porticina: ne esce ‘una vecchia donna di bello aspetto, ma carica d’anni infiniti, dalla quale ne uscivano alcuni raggi di sole, ed appoggiava l’antiche membra sopra di un bastone, nella cima del quale vi era una mezzaluna.’. La vecchia gli chiede che cosa stesse facendo lì, e Palombara le racconta di aver la pelle del Re con sé; la Natura – perché lei è Natura; chi altra poteva essere? – se ne rallegra molto e gli dice che era davvero fortunato; lui chiede se quella pelle fosse proprio di quel Re tanto cercato da tutti; risposta: ”Sappi che quella pelle, benché insanguinata e sozza, è la parte più nobile del Sole, e che fa per il tuo mestiero e che insieme fa il tutto, né mi meraviglio che ciò ti apporti meraviglia, poiché questo è un Re a pochi del mondo noto, benché da tutti sia veduto, ed è forte, gagliardo, potente, che resiste al foco, al freddo e ad ogni intemperie più d’ogni altro, e ciò lo puoi da te medesimo argumentare dalla fatica che hai avuto in spogliarlo delle sue ossa, ancor che fosse dal mare putrefatto, che sebbene è morto risorgerà qual novella fenice se sarai prudente. Sì che sappi che sebbene il mare gli dié la morte con annegarlo, quello li dié prima la vita, poiché da quello nacque essendoli madre e genitrice, la quale, sebbene sa che deggia risorgere trionfante, con tuttociò come pietosa al parto dalle sue viscere non puol celare il suo dolore, dandone segno con oscurarsi e vestirsi di lutto tra i singulti e li pianti sì come averai veduto. Conserva dunque questa pelle, e serviti della sua madre, mentre quel medesimo mare che dopo la vita li dié la morte, è disposto di novo a porgergli miglior vita con eternarlo, e regolati con prudenza, pazienza, e secretezza.”. La vecchia se ne va, ed il Marchese se ne torna a casa, ‘carico della ricca e preziosa preda’.

Una favola cruda, certo, ma bella, no? Si direbbe un racconto classico, un’allegoria ritrovata decine di volte nei buoni testi d’Alchimia. Eppure, a ben leggere, si coglie tra le righe qualche piccolo particolare di un certo interesse; nulla di veramente rivoluzionario, ma che colui che si ritrovasse avanzato lungo il cammino operativo non faticherà a riconoscere;

L’immagine che emerge appare infatti quasi come un dagherrotipo, dai colori così sfumati, dolcemente sbiaditi, caratteristici, affascinante: come sempre, gran parte dei lettori vi troverà pane per i loro Simbolici dentini; ma è davvero ridicolo affermare che l’Alchimia – grazie a brani come questo – possa mai esser un’Arte ed una Pratica di natura simbolica, non credete?

La fase operativa riguarda Latona, naturalmente; e, più in generale, ciò che si chiama ‘purificazione’. Ma prima di ‘purificare’ occorre evidentemente prima disporre di quel corpo; poi, memori di quanto riportato nel passo di cui ho parlato in precedenza (qui), disporre del corpo che lo potrà purificare; infine, con una certa manualità, effettuare la ‘dealbatio’, lo sbiancamento di Latona. A proposito del brano precedente, invito ancora a studiarlo al meglio, riflettendo. Non poco; molto: melius abundare quam deficere, eh?

Quanto a Latona, Maier – citando il Clangor Buccinæ – recita: “È un corpo imperfetto composto da sole e luna”; ma, prosegue Maier, Latona – secondo Poeti e scrittori antichissimi – è madre del sole e della Luna, ovvero di Apollo & Diana, altri ne fanno la nutrice; Diana nasce per prima (Luna, e l’albedo, infatti appare per prima), e Diana sarà la levatrice di Apollo.

Per chi fosse proprio curioso, riporto il passo: “Dealbate ergo Latonem: idest, æs cum Mercurio, quia Latone est ex Sole & Luna compositum corpus imperfectū citrinum: quod cùm dealbaueris, & per diuturná decoctione ad pristinam citrinitatem perduxeris, habes iterū Latonem eodem modo ductibilé, & ad quantitatem tibi placitam: tunc intrasti per ostium, & habes artis principium.”[1].

Come ha scritto il buon Marchese poco sopra (“… terra dei filosofi detta Saturno, o Latona o Sole non depurato che, giunto a questo segno, vien chiamato con il suo primo nome Giove”), qualcuno potrebbe cadere nel dubbio: nel Mito, Latona è la madre di Febo ed Artemide, il cui padre è Giove, la cui sposa è Era; insomma Giove, attratto dalla gran beltà di Latona, si congiunge con lei di nascosto dalla ovviamente gelosa Era (la quale farà inseguire Latona dal serpente Pitone, per ogni dove). Latona, fra l’altro, è una Titanide, figlia di Febe e Ceo, a loro volta figli di Urano e Gea; perché mai, dunque, Palombara allude al ‘primo nome Giove’? Mettendo per un attimo da parte la genealogia proposta nel Mito, Sir Isaac Newton potrebbe aiutarci un tantino: nel suo Index Chemicus, una sorta di gran taccuino in cui annotava gli appunti frutto dei suoi studi alchemici, alla voce Jupiter Philosophorum, scrive:

“Jupiter Philosophorum, qui a juvando dictus est ac de quo tot fabulæ introductæ sunt, non est Jupiter vulgi sed subjectum philosophicum, ex quo omnis tinctura petenda est, materia philosophica quæ in Aquilæ forma Ganimedem in Cælum evexit, quæ in aurum mutata Danaæ in gremium decidit, quæ sub forma Cygni albi Lædam compressit, etc. Nisi enim ad volatum sit idonea aut ad lapsum suo pondere apta materia, non est Jovis nomine digna cum ne minimum juvare possit Artificem sed plurimum morari.”.

La facile traduzione del suo Latino seicentesco ci fa sorridere per l’acutezza e l’intuizione, ma è – soprattutto, credo – piuttosto interessante: il ‘Sole non depurato’ a questo punto delle operazioni prende – nell’opinione del Marchese – … il nome del focoso amante di Latona, cioè ‘Giove’ (o Jupiter Newtoniano che dir si voglia). Nomen est Omen, no?

Ora, relativamente all’evidente necessità delle ripetizioni della ‘raccolta’ di ciò che Palombara chiama ‘pelle’, ricordo quante e quante volte io ed il buon Fra’ Cercone ci siamo interrogati su questa famosa frase di Fulcanelli:

“C’est cet esprit, répandu à la surface du globe, que l’artiste subtil et ingénieux doit capter au fur et à mesure de sa matérialisation.”.

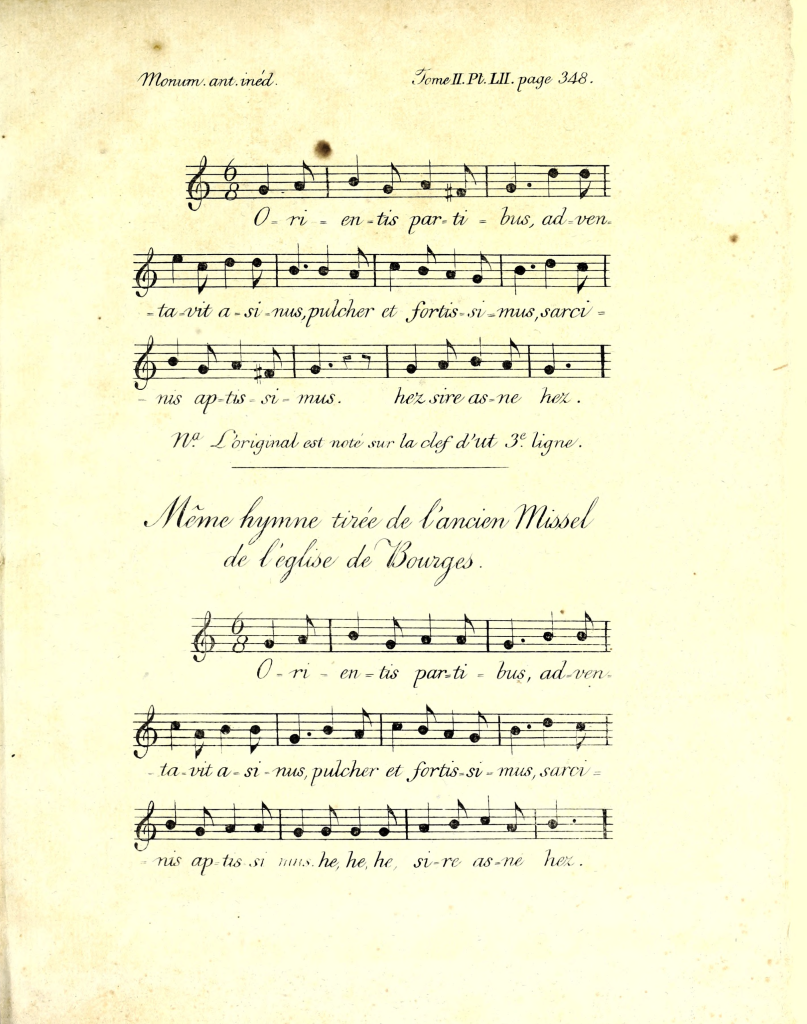

Fulcanelli si riferisce a questo medaglione del Porche Central di Notre-Dame de Paris:

la cui didascalia recita: “I materiali necessari all’elaborazione del solvente.”

Ecco il primo paragrafo del commento di Fulcanelli, nella traduzione di Paolo:

“Il nono soggetto ci permette di penetrare più a fondo il segreto della fabbricazione del Dissolvente universale. Una donna indica – allegoricamente – i materiali necessari alla costruzione del vaso ermetico; tiene alta una tavoletta di legno che assomiglia ad una doga di botte, la cui essenza ci è rivelata dal ramo di quercia che adorna lo scudo. Ritroviamo qui la sorgente misteriosa scolpita sul contrafforte del portico, ma il gesto del nostro personaggio tradisce la spiritualità di questa sostanza, di questo fuoco di natura senza cui quaggiù non può crescere né vegetare nulla. Questo è lo spirito diffuso sulla superfice del globo, che l’artista sottile e ingegnoso deve catturare durante la sua materializzazione. Aggiungeremo ancora che occorre un corpo particolare che serva da ricettacolo, una terra attrattiva dove possa trovare un principio suscettibile di riceverlo e di ‘corporificarlo’. «La radice dei nostri corpi è nell’aria, dicono i saggi, e le loro cime stanno in terra». È il magnete racchiuso nel ventre di Ariete che va colto al momento della nascita, con destrezza e abilità.”.[2].

Fantastico: più mi capita di rileggerlo, e più ne ravviso la chiarezza esemplare e tradizionale. Ovviamente, val la pena di approfondire, studiando con cura anche il seguito.

[1] Vide Clangor Buccinæ, in Artis Auriferæ quam Chemiam Vocant, Basileæ – 1593, p. 503.

[2] Vide Fulcanelli, Il Mistero delle Cattedrali, Roma – 2005, p. 150.

Share this:

5 Comments »