Rientriamo nella Chapelle, che sembra un tempo aver avuto un ruolo in qualche modo anche liturgico, come vediamo da questa immagine d’epoca:

Se la presenza di un Altare e di una sorta di incavo laterale decorato (la famosissima Crédence) ci parlano di un uso religioso, difficile è riconoscerlo come tale quando esaminiamo alcuni Caissons, decisamente un po’ troppo espliciti nelle loro rappresentazioni scultoree; su questo curioso soffitto, oltre a quelli che abbiamo già esaminato sin qui, il terzetto di cui ci occuperemo oggi è decisamente ludico:

Il percorso che si dipana lungo questa sorta di scacchiera vede qui altri due Angelots, giocanti e giocosi, che evidentemente alludono al Cassone nel loro mezzo.

Cassone 20 – Lo Cheval de Bois.

Fulcanelli scrive: “Enfin, l’image suivante représente le ludus puerorum commenté dans la Toison d’or de Trismosin et figuré d’une manière identique: un enfant fait caracoler son cheval de bois, le fouet haut et la mine réjouie.”.

La traduzione di Paolo è, more solito, perfetta. “Infine, l’Immagine seguente rappresenta il ludus puerorum commentato nel Toson d’Oro di Trismosin e raffigurato in modo identico: un bambino fa caracollare il suo cavallo di legno, la frusta alta e l’espressione gioiosa.”.

[Fulcanelli, Il Mistero delle Cattedrali – 2005, p. 290]

L’Angioletto è un maschietto, nudo ma coiffé, ed impugna la sua frusta mentre cavalca il suo amato cavalluccio. Si tratta evidentemente di un bel gioco, no? Eppure, se vogliamo parlare d’Alchimia, v’è dell’altro.

Per prima cosa leggiamo il ‘commento’ di Salomon Trismosin, come indicato da Fulcanelli, nell’Edizione del 1612, all’articolo terzo:

“Il terzo grado dei Naturalisti è la Sublimazione, mediante la quale la terra massiva& grossolana si converte nel suo contrario umido, & si può agevolmente distillare dopo che essa si sia mutata in questa umidità: perché non appena l’acqua si è ridotta & organizzata come mescolanza per influssione nella sua propria terra, essa non trattiene più in alcun modo la qualità dell’aria, elevandosi poco a poco & gonfia la terra trattenuta sino ad allora in fondo a causa della sua siccità beata & smisurata, come un corpo compatto & ben pressato; la quale nondimeno vi riprende i propri spiriti & si estende più in largo a causa dell’influenza di questo umore che si assorbe all’interno, & si mantiene mediante la sua infusione all’interno del corpo solido sotto forma di una nube porosa & simile a quest’acqua che galleggia nell’uovo, vale a dire l’anima della quinta sostanza che noi chiamiamo a buon merito, tinctus, fermentum, anima, oleum, per essere la materia più necessaria & la più vicina alla Pietra dei Saggi; tanto più che da questa sublimazione provengono delle ceneri, le quali propriamente (ma soprattutto per mezzo dell’assistenza di Dio, senza la cui bontà nulla riuscirà) si attribuiscono dei limiti & misure di fuoco, il quale è chiuso & racchiuso come da bastioni naturali. Ripley ne parla così & nello stesso nostro senso: fa, dice, un fuoco nel tuo vetro, vale a dire nella terra che lo tiene racchiuso. Questo breve metodo sul quale ti abbiamo liberamente istruito, mi sembra la via più corta & la vera Sublimazione Filosofica, per arrivare alla perfezione di questo pesante lavoro, giustamente paragonato per la sua purezza & candore ammirevole, al mestiere ordinario delle donne, vale a dire al lavatoio, che ha questa proprietà di rendere infinitamente bianco ciò che in effetti in precedenza appariva sporco & pieno di lordure, come la seguente figura ti farà conoscere perfettamente. Ma ancora prima io voglio mostrare che non sono il solo che offre i medesimi aspetti alla nostra Opera che il mestiere delle donne, non essendoci nulla di così comune nei migliori Autori che questa giusta similitudine. Il Ludus Puerorum lo chiama ‘fatto di femmine & gioco di bambini’, dato che i bimbi si sporcano & si rotolano nella lordura dei propri escrementi, rappresentando questa nerezza tratta dalle proprie mistioni naturali del nostro corpo minerale, senza altra operazione d’artificio che il suo fuoco caldo & umido, digerente & vaporoso; la qual nerezza & putrefazione viene pulita mediante la bianchezza che in seguito prenderà il suo posto facendosi una casa pulita & purgando di ogni lordura questa prima cuccia imperfetta. Così come la donna si serve di una liscivia & di un’acqua chiara per dare al suo bimbo la pulizia richiesta alla sua intera conservazione.”

[mia personale e rapidissima traduzione]

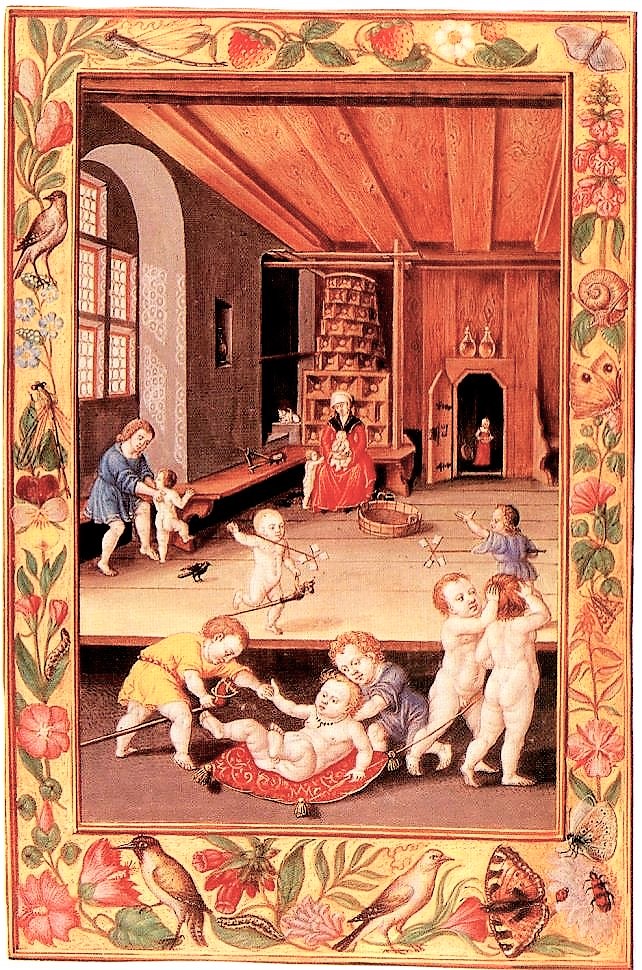

… Ohibò! … alla faccia della ‘brevità’! … Sia come sia la faccenda ludica viene qui descritta con un interessante dettaglio, credo. L’immagine che precede questo commento è questa:

… e quella a cui Trismosin si riferisce è ben più famosa:

Prima di continuare però, a costo di annoiare, credo utile riportare il monito del Ludus Puerorum, cioè il trattatello scritto nel Latino del 1523, facile e istruttivo:

“Debet autem triplex ludus puerorum præcedere opus mulierum. Pueri enim ludunt in tribus rebus. Primo cum muris frequenter vetustissimis. Secundo cum urina. Tertio cum carbonibus. Primus ludus materiam lapidis ministrat. Secundus ludus animam augmentat, Tertius ludus corpus ad vitam præparat. Ex flore sanguinis fit Sal petra, cum primo ludo puerorum. Quo facto restat ipsum animare, & frequenter cum suo compari in aquam solvere, cum duobus alijs puerorum ludis, qui necessarij sunt, usque ad tertium calorem nostri Elixiris in opere mulierum, quod opus earum est coquere; qui ergo potest capere capiat.”

[Vide l’Incipit faustè, dal Tractatus Opus Mulierum, et Ludus Puerorum dictus]

Cassone 21 – La Grenade Ignée.

Fulcanelli commenta questo Cassone così: “… la calcination philosophique, symbolisée par une grenade soumise à l’action du feu dans un vase d’orfèvrerie; au-dessus du corps calciné, on distingue le chiffre 3 suivi de la lettre R, qui indiquent à l’artiste la nécessité des trois réitérations du même procédé, sur laquelle nous avons déjà plusieurs fois insisté.”.

E Paolo: “… la calcinazione filosofica, simboleggiata da una melagrana sottoposta all’azione del fuoco in un vaso d’oreficeria; sopra al corpo calcinato si distingue la cifra 3 seguita dalla lettera R, che indica all’artista la necessità di tre reiterazioni dello stesso procedimento su cui abbiamo già insistito parecchie volte.”.

[ibidem]

Tutti sanno che la tradizione ermetica affida alla bellissima Melagrana il simbolo della fertilità; non mi dilungherò su questo, ma vi riporto il Mito arcaico ma terribile ad essa legato, raccontato da Alfredo Cattabiani:

“… la Madre degli dèi, detta Cibele o Agdistis e descritta come un androgino, fu evirata per ordine della corte olimpica con uno stratagemma. C’era una sorgente alla quale soleva dissetarsi. Dioniso, che aveva il compito di separare la virilità da lei, ne tramutò l’acqua in vino. Agdistis-Cibele bevve l’insolita bevanda cadendo in un sonno invincibile; e il dio che stava in agguato, legò con una fune il suo membro maschile ad un albero.

Quando l’androgino si fu destato dall’ebrezza, balzò in piedi con uno slancio poderoso che permise alla fune di evirarlo mentre un fiotto di sangue inondava la terra: sangue magicamente fecondo se dal terreno sorse un melograno con un frutto. Il quale attirò un giorno l’attenzione della figlia di Sangarios, dio fluviale: Nana, dal nome identico a quello babilonese della Grande Dea microasiatica. La fanciulla colse il frutto appoggiandolo al grembo: ma la melagrana sparì magicamente, fecondando l’ignara principessa. Dal miracoloso concepimento nacque Attis di cui Agdistis-Cibele si innamorò perdutamente non abbandonandolo nemmeno per un attimo; e quando il figlio divino, divenuto un giovanetto, fu sul punto di sposarsi e di abbandonarla, lo fece impazzire spingendolo ad evirarsi il giorno stesso delle nozze. Attis morì dissanguato, e dal sangue sparso fiorirono viole mammole.”.

L’androgino primordiale Agdistis, in un altro mito, sarebbe nato dal seme di Zeus sparso su Terra in seguito ad un focoso accoppiamento con Cibele (sempre lei, si belle); il seme divino piovve dal cielo e cadde su una roccia, per cui Agdistis è ‘figlia/o della roccia’. Si noti che Cibele è sia madre (femmina) che figlio/a (androgino).

[Cattabiani, Calendario, Rusconi – 1988, p. 160]

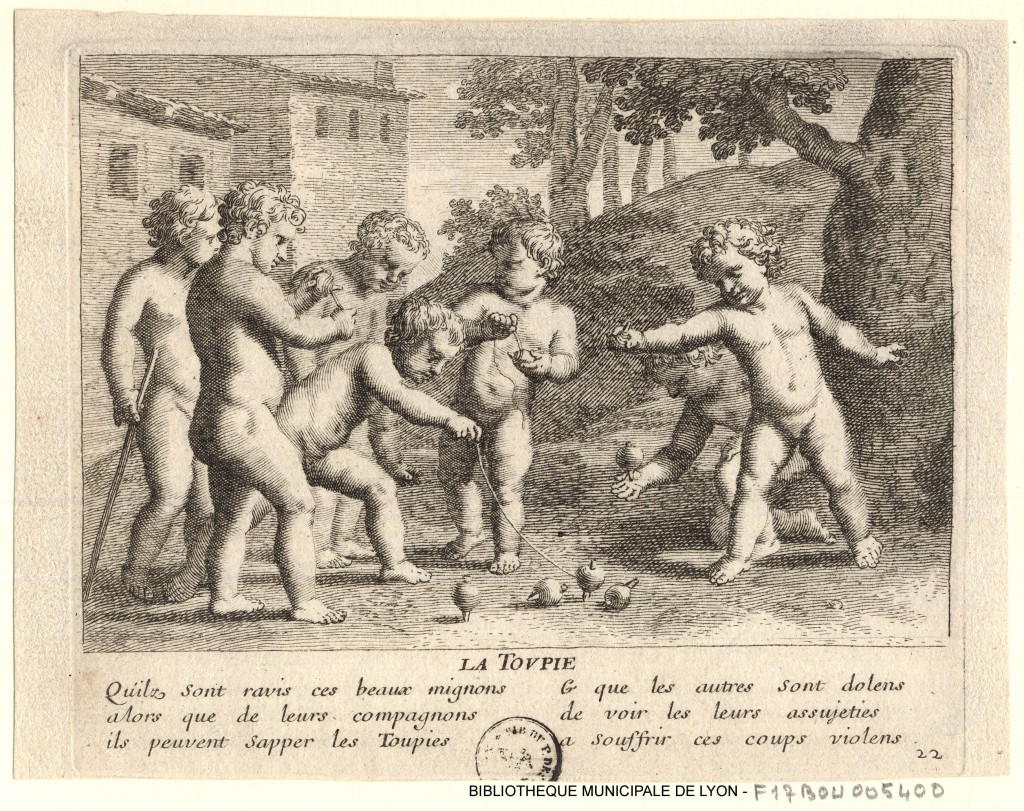

Cassone 22 – L’Angelot avec le tourniquet …

Fulcanelli scrive: ”L’ange «qui fait tourner le monde» à la façon d’une toupie, sujet repris et développé dans un petit livre intitulé: Typus Mundi, œuvre de quelques Pères Jésuites; …”.

E Paolo: “l’angelo che «fa girare il mondo» come una trottola, soggetto ripreso e sviluppato da un piccolo libro intitolato Typus Mundi, opera di alcuni Padri Gesuiti.”.

[ibidem]

L’angioletto stavolta è vestito: sarà forse un’angioletta? … chissà! Comunque, il ginocchio poggiato a terra, sta preparandosi al suo Jouet, molto popolare a quel tempo: il tourniquet è una sorta di toupie, una trottola, ma primitiva; dopo aver svuotato la noce centrale, ed aver leggermente separato i due gusci, ha fissato la sua cordicella ad uno dei vertici di una barretta nascosta all’interno, perpendicolare all’impugnatura; poi, avvolge la cordicella, e – lanciato un sassolino in una casella di una griglia disegnata per terra (una sorta di Luna, o Stella, il nostro vecchio e amato gioco da bimbi) – salta nella casella con una gamba sola e mentre compie il salto tira velocemente, e con forza, la cordicella, facendo girare la croce di legno solidale con l’asse della sua toupie. Il punto è che la toupie non deve mai fermarsi; per cui, una volta che la cordicella è stata srotolata, la forza applicata al primo tiro fa girare la toupie in senso contrario, riavvolgendo la cordicella (en avant & en arriéré); ma prima che la croce smetta di girare, l’Angioletto deve riprendere il sassolino, gettarlo in un’altra casella più avanti (verso la Casa della Luna), saltare – sempre con una gamba sola – nella nuova casella e ripetere l’operazione. Se la croce si ferma, ha perso, ed è costretto a tornare alla casella-base da cui è partito … e rifare il tutto! Ma, naturalmente, tocca adesso ad un altro compagno di giochi …

Questo trittico sembra dunque centrato sul ‘gioco da bambini’, il cui centro è qui rappresentato da questa grenade ignée, fissata da quel 3R; la raffigurazione di questa grenade si osserva anche all’esterno dell’Hôtel Lallemant: all’angolo della Corte Superiore, l’ultima finestra in alto della Tourelle mostra … 3 grenades, di cui le due laterali in fiamme, e quella centrale – posta su un supporto à torchon – la rivela, come una massa vera e propria.

Allora, si potrebbe pensare che questa grenade non sia soltanto una bella decorazione: … ma piuttosto il risultato di quell’operazione presentata dall’enigmatico Caisson 21 (qui), dove avevamo incontrato quella sorta di ‘E’ curiosamente adagiata in orizzontale tra le fiamme. Quindi, se uno si rileggesse, con tutta calma e serenità, l’altrettanto curioso Incipit del Ludus Puerorum … forse quel ‘3’ indica non soltanto – ma giustamente! – le trois réitérations du même procédé, … ma anche una ‘E’ allo specchio, che appare invertita. Ho scritto ‘si potrebbe pensare’, e la mia è soltanto una proposta di riflessione (toh!). In accordo con i migliori autori, dirò che il procedimento semplice ed unico, è sempre il medesimo, nella cui reiterazione l’Artista deve però essere consapevole che la Materia nel crogiolo, nel suo intimo, … muta, pur essendo la stessa. Per dirla tutta, se l’operazione avrà successo, si disporrà della melagrana, che come abbiamo letto con Cattabiani, è il frutto dell’albero che spunta (preferisco ‘sorge’) dalla terra fecondata, da cui nascerà il bellissimo Attis … non fatevi ingannare, però; il Sal Petra di cui parla il Ludus Puerorum, non è il comune salnitro, bensì … proprio il Sale Pietra, o Sale della Pietra stessa. Senza sale, lo sappiamo tutti, … come potremmo mai ‘salare‘? … o si dice ‘salire’? Mah … non sarà la stessa cosa?

À bientôt, mes Dames et mes Sires !