Passate le Feste, riprendo lo studio del Plafond dell’Oratoire dell’Hôtel Lallemant con la sesta serie di Cassoni; non senza ricordare che – da questo punto in poi del ‘percorso’ tra Putti e oggetti vari – … l’aria cambierà leggermente; dopo infatti aver esaminato i due pilastri laterali, secondo Fulcanelli dedicati al Mercurio e lo Zolfo, la serie dei Caissons si estende verso l’unica finestra della supposta Chapelle, verso la Luce. A mio modesto avviso, da questo punto d’equilibrio in poi, i soggetti sono più dedicati, alchemicamente parlando, alle fasi che sottendono l’operatività dopo l’ottenimento del Mercurio e dello Zolfo; come è noto, si tratta ora di operazioni che riguardano la parte più sottile delle Materie in Opera. Dunque, sempre a mio avviso, il tenore dei contenuti dei Caissons sono mirati più all’Esprit che ad altro, ora in procinto di liberarsi ed agire nell’intimo delle Materie attraverso le loro proprie Mutazioni. L’enigma delle rappresentazioni si fa dunque più spirituale, non per l’aspetto religioso evocato cui molti hanno voluto legarsi, quanto proprio per il profumo in qualche modo etereo che li permea.

Ciò detto, torniamo allora ad immergerci, è il caso di dirlo, nella serie che ci attende.

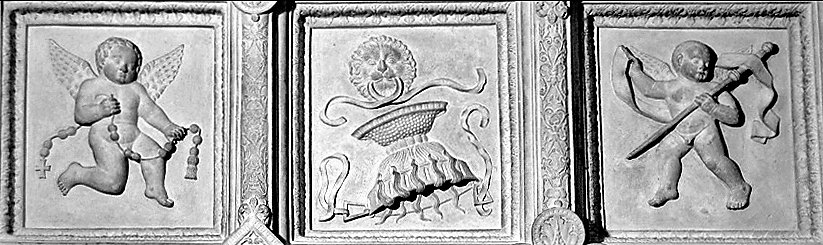

Cassone 16 – Un Angelot in chemin, munito di Bâton e Filatterio.

Fulcanelli non commenta questo Cassone.

L’Angioletto – maschietto, nudo e ben pettinato – è leggermente meno paffuto del solito, e pare gettar lo sguardo al cammino percorso, o a qualcosa che sta alle sue spalle. Porta sulla spalla sinistra un evidente Bâton du Compagnon: direbbe il mio amico tresteverino: “ … e cche vvor dì ?” … come ho detto, l’enigma si fa più … enigmatico, no? Il Compagnonnage è (esiste ancora oggi, per quanto modernizzato alla bisogna) un fenomeno tipicamente francese, molto antico e ben radicato, che vide il suo apice tra il ‘500 ed il ‘600. Non è questo il luogo per esaminarne le origini e le declinazioni, ma basti dire, per quel che ci riguarda qui, che venivano chiamati Compagnons dei giovani viaggiatori che compivano un Tour de France (no, non si tratta del ciclismo, eh?) che poteva durare dai tre ai sette anni, e che – nel corso del loro Tour personale – imparavano un mestiere, quasi sempre legato alle Arti della Costruzione: carpentieri, stampatori, fabbri, maniscalchi, tagliapietre, scalpellini, incisori e via dicendo. La Confraternita, naturalmente – nata forse con le Cattedrali Medioevali -, si arricchì via via di complicati rituali: iniziazioni, padrini, soprannomi, battesimi con l’acqua ed il vino, prove, giuramenti di segretezza, parole di passo, e quant’altro; a differenza della più tarda Massoneria (specie quella del ‘700, che annoverava nelle sue Logge ed Obbedienze un gran numero di nobili, nobilastri e prodi militari), il Compagnonnage era più legato agli operai, veri protagonisti manuali delle arti che venivano loro affidate; tuttavia, per quanto affascinante possa risultare una Confraternita, qualsiasi Confraternita, antica o moderna che sia, essa è fatta di uomini, che, con i loro pregi, si portan inevitabilmente dietro (sempre) i loro tristi difetti; così, anche il Compagnonnage, si sviluppò con forti divisioni e confronti tra i vari gruppi di ‘eletti’ (quelli che di più litigavano per la supremazia erano Les Enfants de Salomon, Les Enfants de Maître Jacques e Les Enfants du Père Soubise), convinti di essere portatori della solita abusatissima tradizione (con la minuscola); confronti che spesso uscivano dalla semplice dialettica per sfociare in conflitti persino fisicamente violenti, che durarono per decenni, e più. E come poteva andare la faccenda, quando si interpreta la Tradizione piegandola al potere e controllo, e non se ne conosce né il senso né l’origine? … More solito, no?

Tornando ad res: il Bâton era un oggetto emblematico del Compagnon, che all’interno dell’impugnatura aveva una cavità, nella quale venivano conservati i documenti pertinenti al grado, all’appartenenza alla loge-mère, e varie amenità; la punta, invece, era ovviamente legata o alla difesa, o al semplice e comune appoggio nel camminare: il nostro Angelot lo mostra in bella evidenza.

Alle sue spalle si srotola un Filatterio, che si poggia sull’impugnatura, forse per indicarne la cavità (?). Alla luce di quanto detto, insomma, si potrebbe ritenere che la scultura voglia segnalare: A) – il Compagnonnage; B) la necessità di un percorso, un cammino, particolare; C) la canna, al cui interno di nasconde qualcosa di estremamente utile per l’Opera; quest’ultima ipotesi potrebbe meritare una chiosa, leggera leggera: Prometeo nascose il fuoco dentro una canna di νάρθηξ, come Eschilo recita nel Desmotes (109-10): ‘A caccia vado della furtiva fonte di un fuoco di cui riempir la canna.’.

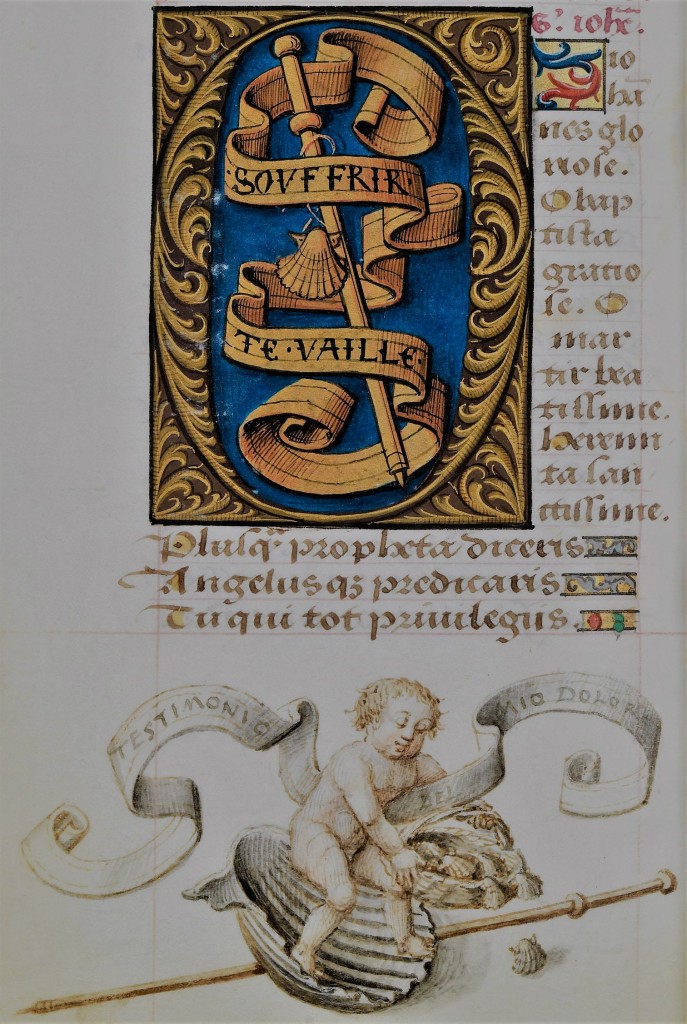

Questo Bâton, inoltre, figura a iosa nelle curiose illustrazioni che arricchiscono il Livre des Heures di Étienne Lallemant; le abbiamo già incontrate studiando le serie precedenti; ve ne mostro un altro paio, assieme a due capolettera ‘parlanti’, anche per apprezzare la bellezza dell’acquerello.

Cassone 17 – Un Leone ed un Braciere capovolto.

Fulcanelli commenta questo Cassone così: “Voici maintenant un vase renversé, échappé, par rupture de lien, à la gueule d’un lion décoratif qui le tenait en équilibre: c’est une version originale du solve et coagula de Notre-Dame de Paris.”.

La traduzione offerta da Paolo è assolutamente preziosa e perfetta: “Ecco un vaso rovesciato, sfuggito grazie alla rottura di un legaccio dalle fauci di un leone decorativo, che lo teneva in equilibrio: è una versione originale del solve et coagula di Notre Dame di Parigi.”.

Come sempre, consiglio di legger con calma e tranquillità, anche dietro le righe, le due versioni, senza cercarne una logica, sempre forzata; logica inutile, di fatto; a guardar bene, infatti, non si può che sorridere della astuta benevolenza con cui i due alchimisti hanno voluto costruire questa frase apparentemente secca ma significativa.

Se c’è chi ritiene che Fulcanelli si riferisca alla Planche XIV dell’edizione originale de Le Mystère des Cathédrales (intitolata La Dissolution – Combat des deux Natures; nell’Edizione italiana è la Tavola XXV), oppure alla Planche XII (intitolata La Reine terrasse le Mercure, Servus Fugitivus; nell’Edizione italiana è la Tavola XXI)[1], forse si dovrebbe tener presente che esiste anche un’altra possibilità, cioè quella rappresentata dalla Planche XVII (intitolata Solve et Coagula; nell’Edizione italiana è la Tavola XXVIII):

… che Fulcanelli presenta come “… l’homme retourné, qui traduit au mieux l’apophtegme alchimique solve et coagula, lequel enseigne à réaliser la conversion élémentaire en volatilisant le fixe et fixant le volatil; …”.

Naturalmente, come accade spesso nello studio dei testi, il lettore dovrà trovare la sua propria soluzione, tenendo presente che – sebbene la tecnica operativa possa talvolta apparire simile – è il contesto operativo il terreno da cui partire per riflettere, vale a dire ciò che precede e ciò che deve seguire.

Ciò detto, il Caisson è tra i più belli ed interessanti: questo renversement parlante, mostra che sua maestà le Lion (solaire?) trattiene tra le fauci (la gueule) i resti ‘del legaccio che lo teneva in equilibrio’; si dovrebbe ritenere, pare, che – prima della rupture – il ‘legame’ … teneva; insomma, manteneva il Vaso (ohibò!) in equi-librio; dopo, par di dover concludere che una parte di quel legame … resta nella gueule del Lion. … Sornione ‘sto Leone così solare, non vi pare? … Tutti sanno che simboleggia lo Zolfo, ma ricordo che l’ultra-famoso Lion Vert (☿), stringe tra le fauci un Sole sanguinante (i.e., che prima sanguina, perché è sang-l-ant), e tutti i migliori autori ci informano che dopo questa operazione il Lion Vert, inteso come quello acerbo, diverrà il Lion Rouge (🜍), maturo … prima di stupirsi troppo di questa misteriosa mutazione, val la pena ricordare cosa scrisse a proposito del ‘Lion’ quell’Illuminato mattacchione di Dom Pernety:

“In generale è ciò che [i Filosofi Chimici] chiamano il loro Maschio o il loro Sole, sia prima che dopo il confezionamento del loro mercurio animato. Prima del confezionamento, è la parte fissa, o materia capace di resistere all’azione del fuoco. Dopo il confezionamento, è ancora la materia fissa che occorre utilizzare, ma più perfetta di quanto fosse prima. All’inizio era il Leone Verde, [e] diventa Leone Rosso per mezzo della preparazione. È con il primo che si fa il mercurio, & con il secondo che si fa la pietra o l’elixir. … Quando si servono del termine Leone per significare il loro mercurio, vi aggiungono l’epiteto qualificativo verde, per distinguerlo dal mercurio digerito & fatto zolfo.”

[Pernety, Dictionnaire Mytho-Hermétique – 1758]

Consiglierei di continuare la lettura dell’intero brano, specie quello che Pernety attribuisce a Ripley.

Quanto al Vaso, sottolineo che esso – pur rovesciato – è evidentemente fiammeggiante.

Cassone 15 – L’Angelot courant e lo Chapelet.

Fulcanelli commenta: “Un second sujet, peu orthodoxe et assez irrévérencieux, suit de près: c’est un enfant essayant de briser un rosaire sur son genou.”.

Per prima cosa va detto che, come abbiamo visto nella Serie III (qui), non si tratta propriamente di un Rosario, cioè l’oggetto legato alla liturgia religiosa, quanto dello Chapelet che decora tutti i blasoni dei componenti della Confraternita dei ‘Chevaliers de l’ordre de Notre-Dame de la Table-Ronde’, che ho mostrato qui; è composto da cinque decine i cui Pater erano d’oro, e gli Ave di corallo, legati da un filo di seta verde. Quello qui raffigurato pare composto da tredici grani divisi in cinque paia a partire dalla piccola croce patente (a sx), e termina con tre grani dalla parte della frangia (a dx). Visto che lo Chapelet raffigurato nei blasoni dell’Ordre è ben più lungo di questo, si ha l’impressione che i numeri a cui si allude non siano proprio casuali …

Questo è quello appartenuto a Jehan Lallemant l’aineé:

Ms. Harley 5301- British Library

L’Angioletto, dai capelli riccioluti, sembra correre; ma potrebbe anche essere inginocchiato: in quest’ultima lettura si potrebbe forse capire perché Fulcanelli affermi che l’Angioletto tenti di rompere il filo del Chapelet; in questo caso … sta forse sottolineando il desiderio di rompere un legame?

Per concludere: come per alcune serie, direi che il tema centrale di questa, infatti, sia la rupture del lien: il Caisson centrale è affiancato dai due Putti alati; quello di destra suggerisce uno stato antecedente, da cui è partita tutta l’Opera, mentre quello di sinistra rafforza il momento topico, quella della mutazione del verso (il renversement), che è tutto centrato sul ruolo del legame (le lien). L’enigma sottile cui accennavo all’inizio potrebbe essere riassunto dalla ben nota raccomandazione delle nonne:

Chi ben comincia, è alla metà dell’Opera!

À bientôt, mes Dames et mes Sires …

[1] Secondo Fulcanelli, questa Tavola si riferisce ad una tecnica poco utile: “Or, nous ne voyons pas quel avantage on pourrait retirer d’une solution de mercure obtenue à l’aide du solvant philosophique, celui-ci étant l’agent majeur et secret par excellence.”.